かしこく安心して医療を受けていただくための工夫をまとめました。

日頃から適切な医療のかかり方を意識していただくことで、医療費の節約や医療の現場を守ることができます。

既にやっていること、これからできることを見つけてみましょう。

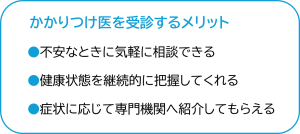

ポイント1:かかりつけ医をもちましょう

「かかりつけ医」とは、あなたの健康状態を日頃からよく知っていて、健康に関して何でも 相談できる、身近な医師のことです。

かかりつけ医はあなたが選びます。診療科も問いませんので、「話しやすく、相談しやすい」「通いやすい場所にある」など、自分に合った診療所や病院を見つけましょう。

<リンク>

・「かかりつけ医」ってなに?(厚生労働省 上手な医療のかかり方. jp)

https://kakarikata.mhlw.go.jp/kakaritsuke/motou.html

・紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります。診療所や病院を適切に使い分けましょう。(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201603/5.html

ポイント2:同じ病気でいくつもの医療機関を受診するのを控えましょう

同じ病気でいくつもの医療機関を受診することは「はしご受診」と呼ばれます。病院を変えるたびに「初診料」等がかかり、検査のやり直しのために、自己負担が増えます。

重複する検査で体の負担になるだけでなく、薬の重複投与により副作用等を引き起こす心配もあります。

| 受診回数 | 同じ医療機関を3回受診 | 3つの別の医療機関をはしご受診 |

| 1回目 | 初診料 + 検査料等 | 初診料 + 検査料等 |

| 2回目 | 再診料 | 初診料 + 検査料等 |

| 3回目 | 再診料 | 初診料 + 検査料等 |

| 3回の合計 |

初診料×1,再診料×2 検査料等×1 |

初診料×3 検査料等×3 |

ポイント3:診療時間内(平日・昼間)に受診しましょう

夜間や休日など診療時間外に受診すると料金が割増しとなります。

具合が悪い場合は、悪化することもあるため、我慢せず診療時間内に受診しましょう。

<リンク>

・上手に医療機関にかかるにはどうしたらよいのでしょうか?(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201902/1.html

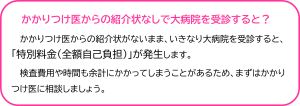

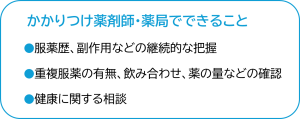

ポイント4:かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう

かかりつけ薬剤師・薬局は、あなたの身近で、薬のことだけでなく、介護、健康管理等についても気軽に相談できる薬剤師・薬局のことです。

かかりつけ薬剤師・薬局を決めておくと、処方せんの情報がまとまるため、薬の情報を管理してもらうことができます。処方薬や市販薬、サプリメント等との重複・飲み合わせ、副作用などについて相談でき、安全に薬を飲むことができます。

ポイント5:複数の医療機関にかかるときは、お薬手帳を活用しましょう

「お薬手帳」は、いつ、どこで、どんな薬を処方してもらったかを記録する手帳です。

1冊にまとめて記録しておくことで、複数の医療機関にかかっても飲んでいる薬の情報を正確に伝えることができます。

ポイント6:お薬を正しく飲みましょう

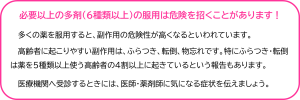

年齢を重ねると、いくつかの病気にかかることで薬の種類や量が増えることがあります。

また、内臓機能の低下により、薬の作用が強く現れる場合や副作用が起こりやすくなる場合もあります。正しく薬を飲むことは今まで以上にとても大切です。自己判断での服薬の調整や中止は絶対にやめましょう。

正しい服用が難しい場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

<リンク>

・かかりつけ薬剤師・薬局とは?(日本薬剤師会ホームページ)

https://www.nichiyaku.or.jp/kakaritsuke/about.html

・知っておきたい 薬のリスクと、正しい使い方(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/2.html

配布用チラシはこちら ↓

上手な医療のかかり方 プラス! ~医療費の節約術~

医療費を節約できる3つの技を紹介します。

活用できるものは積極的に取り入れて、医療費の削減にご協力お願いします。

その1:ジェネリック医薬品の活用

◎ジェネリック医薬品とは?

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造販売される、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると認められた医薬品です。

◎ジェネリック医薬品のメリットは?

開発費が抑えられているため、新薬と比べて一般的に価格が安くなっています。

また、先発医薬品よりも飲みやすく工夫されているものもあります(小型化、形状の変更、苦みの軽減など)。

病気や体質などによって、効き目や副作用などが異なる場合がありますので、切り替えたいときは医師や薬剤師にご相談ください。

<リンク>

・安心してご利用ください ジェネリック医薬品(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/4.html

◎ジェネリック医薬品差額通知書の送付について

平成23年度より本広域連合では、自己負担額の軽減や医療保険財政の改善を目的に、現在使用されているお薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、軽減できる自己負担額がわかる「ジェネリック医薬品差額通知」を送付しております。

この通知によって、必ずジェネリック医薬品へ切り替えなければならないものではありませんが、自己負担額の軽減や年々増加する医療費の削減にもつながりますので、この通知を基にジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。

国は、後発医薬品の使用割合を2029年度末までに全ての都道府県で80%以上とする目標を立てています。

・ジェネリック医薬品差額通知書の見本( 通知書の見本 )

・ジェネリック医薬品差額通知の送付(年間2回)について

| 調剤月 | 8月 | 12月 |

|---|---|---|

| ジェネリック医薬品差額通知書が届く月 | 11月 | 翌年の3月 |

※自己負担額が200円以上削減できる見込みのある方に送付します。

◎ジェネリック医薬品差額通知書の再発行・受取辞退・受取辞退取消の申請について

ジェネリック医薬品差額通知書の再発行を希望される場合は、お住まいの市町窓口で再発行の申請をしてください。後日、郵送にてお届けいたします。

また、通知書の受け取りを断りたい場合、また断ったのち再度必要となった場合は、お住まいの市町窓口で受取辞退または受取辞退取消の申請ができます。

なお、通知書の受け取りを断りたい場合は、お電話でも申請できます。

お住まいの市町窓口か広域連合保健事業推進係(083-921-7112)までご連絡ください。

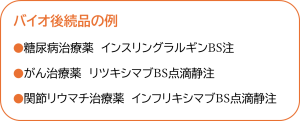

その2:バイオ後続品(バイオシミラー)の活用

◎バイオ後続品とは?

バイオテクノロジーを応用して、微生物や細胞が持つたんぱく質(ホルモン、酵素、抗体等)等を作る力を利用して製造した医薬品をバイオ医薬品といいます。

バイオ後続品(バイオシミラー)とは、最初につくられたバイオ医薬品の特許が切れた後に製造販売される、バイオ医薬品と同等・同質の品質、安全性、有効性が確認された医薬品です(厚生労働省承認 令和6年9月現在:19品目)。

◎バイオ後続品のメリットは?

先行するバイオ医薬品より低価格なため、医療費や家計の負担軽減につながります。

バイオ医薬品は高額なものが多いですが、バイオ後続品の薬価は原則として先行バイオ医薬品の70%に設定されています。

<リンク>

・厚生労働省 バイオ後続品(バイオシミラー)促進特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/biosimilar/index.html

その3:リフィル処方せんの活用(新しいお薬の受け取り方)

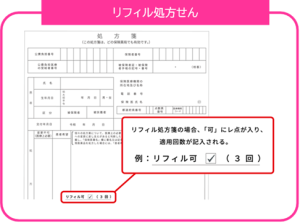

◎リフィル処方せんとは?

リフィル処方せんとは、医師が定めた期間内に同じ処方せんで最大3回まで繰り返し使える処方せんのことです。

病状が安定しているなど医師が認めた場合には、処方せんの「リフィル可」の欄にチェックが入ります。その処方せんに、使用できる回数(2回または3回)が記載されます。

※リフィル(refill)とは詰め替えの意味です。

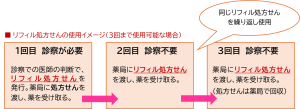

◎リフィル処方せんのメリットは?

リフィル処方せんを使用できる回数の間は、医師の診察を受けなくても薬局で薬を受け取ることができるため、受診の回数や通院時間、診察の待ち時間を減らすことができ、診察費用等の負担の軽減にもつながります。

また、受診回数が減ることで、医療費や交通費の削減にもつながります。

◎リフィル処方せんの注意点は?

リフィル処方せんが使えない薬があります。(湿布薬、投薬量に制限のある向精神薬、新薬などの医薬品)

医師の判断によっては、リフィル処方せんを発行できない場合があります。

リフィル処方せんを使える期間が定められており、その期間を超えると再発行が必要となります。また、同じ処方せんを複数回使用するので、なくさずに保管する必要があります。

使い終わったリフィル処方せんは薬局で回収されます。回収後に薬を受け取る場合は、再度医師の診察が必要です。

<リンク>

・「リフィル処方箋」を知っていますか?1度の診察で最大3回まで薬の処方を受けられます!(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6756.html

配布用チラシはこちら ↓